株式会社ラヤマパック事業内容:プラスチック成形事業、機械製造事業、試作・開発支援事業

従業員数:80名(連結)

所在地:東京都葛飾区東立石1-7-5

開発製品の数々

下請けからの脱却を目指す

ラヤマパックは、プラスチック製パッケージや金型の設計・製造を手がけるメーカー。2011年に中国工場を開設したが、代表取締役社長の羅山能弘氏はこのとき、大きな衝撃を受けたという。

「中国市場は、巨大で活気にあふれていました。現場でその様子を目の当たりにして、当社のような日本の町工場では、規模や資本力の面でとても勝ち目がないと実感したのです。では、私たちがアジアの企業と戦うためにはどうすれば良いのか。自問自答を繰り返して出た結論が、『自社にしかできないものづくりをする』というものでした」(羅山氏)

しかし当時のラヤマパックには、ゼロから自社製品を作った経験が皆無。どう行動すればいいのか思い悩んでいた時、羅山氏は公社の月刊広報誌でチャレンジ道場の告知を見つけた。

「世界で勝負できる自社製品を作るため、例えば経営コンサルタントなどの知恵を借りるなどの方法があったのかもしれません。しかし、知識がない状態で指導を受けても適切な判断はできませんし、将来にもつながらないと考えました。そこで、道場に参加してものづくりの基礎から自ら学ぶことにしたのです」(羅山氏)

代表取締役社長 羅山能弘氏

会社の未来につながっている

という実感

羅山氏は2人のメンバーとともに道場に参加。多忙な社長業との掛け持ちは決して簡単ではなかったが、学ぶことは全く苦にならなかったという。

「新しい知識や考え方を学ぶことは、新鮮でとても楽しかったですね。また、道場での学びが会社の未来につながっているという実感もありました。だから、講義はもちろん、課題に取り組んでいる時間も夢中になって打ち込めたのです。また、豊富なプロダクトデザインの経験を持つ師範とのやりとりも刺激的でした。講義が終わると、いつも師範を引き留めて質問をさせていただきましたね」(羅山氏)

1年目の売れる製品開発道場では、2週間に1度、講義が行われる。これが、羅山氏をはじめとする参加者に良いペースメーカーになったようだ。

「道場で課題を与えられることで、本業にかかりきりになって製品開発を後回しにする危険性が小さくなりました」(羅山氏)

社長と開発メンバーとの打合せ

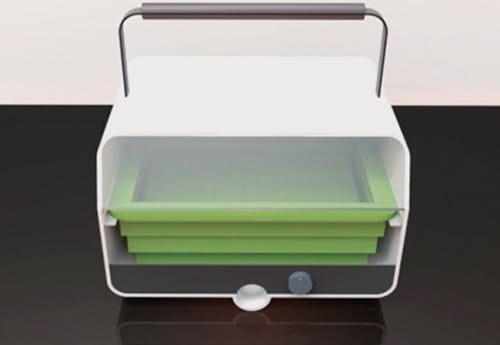

プラスチックシートで自由にカタチを作れる

「卓上真空成形機」

最初に企画したのは、自社の得意分野であるプラスチック加工技術を生かした介護用品。だが、師範からは全く評価されなかった。なかなかアイデアが出ない中で突破口になったのは、メンバーの1人がぽつりとこぼした「普通の人が真空成形でモノを作れたらどうでしょうね」という一言だった。

「お菓子屋さんがオリジナルクッキーの型を作ったり、文房具屋さんがかわいいパッケージを自作できたりしたら楽しいですよね。そこで皆が一斉に『面白いね!』と盛り上がりました。ただし、当社にはプラスチックの加工技術はありましたが、加工機械を作ったことなど一度もありませんでした。そこで頼れる存在だったのが、道場から派遣された専門家でしたね。その道のプロから技術指導を受けたことで、機械の製造経験がなかった私たちでも製品を完成することができたのです」(羅山氏)

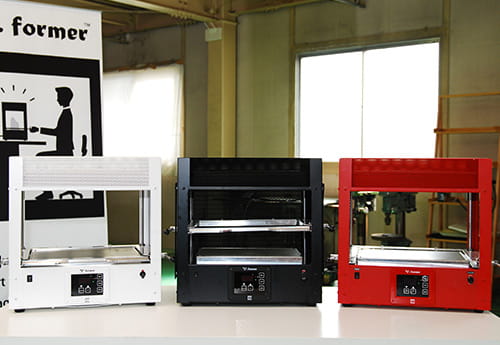

試行錯誤を繰り返した後、ラヤマパックはプラスチックシートを真空成形して好きな形に加工できる卓上真空成形機「V.former」の試作機を完成。2014年10月の展示会に出展した。

特徴は、家庭用100V電源で動き、卓上に乗るほど小型なこと。そして、小規模事業者や個人でも購入できるほどの手頃な価格(発売価格は約30万円)だった。

V.former試作1

V.former試作2

本業以外に飛び出す

やり方・考え方を学んだ

展示会での反響は、予想をはるかに上回るほどの大きさだった。ブースの周りには多くの人が詰めかけ、中には、実機を間近で見られない人が出たほどだった。この結果に何より驚いたのが、道場に参加していなかったメンバーだった。

「展示会を手伝ったメンバーは、自社製品に関心を持つ人がこんなにいるのかと目を疑っていました。さらに、展示会後もたくさんの企業・団体から問い合わせが押し寄せたのです。翌日から、メンバーの目の色は変わりました。そして、メンバー全員で自社製品に取り組む雰囲気が生まれたのです」(羅山氏)

道場の教えで最も有益だったのは、「本業以外の分野に飛び出す」ための考え方・ノウハウだったと羅山氏は振り返る。

「経営者の中には、現在の業種・業態を守らなければならないと考えている人が少なからずいます。でも、先代から受け継いだ業種・業態にこだわる必要はないのです。当社が未知の『機械づくり』に挑戦したように、本業に隣り合った分野ではなく一歩離れたところに飛び出す。その大事さに気づかされたきっかけの1つが、道場でした」(羅山氏)

画期的な自社製品がもたらしたのは、売り上げだけではない。それより大きかったのが「情報」だ。下請けだけをやっていた頃は顧客と直接ふれあう機会がなかったため、商社などを経由した「バイアスのかかった情報」しか得られなかった。ところが今は、以前とは比べものにならないほど膨大で混じりけのない情報が入っている。

「V.formerの顧客リストには、誰もが知っているような大企業がずらりと並んでいます。また、さまざまな人や団体から協力を持ちかけられる機会も増えました。そこからいろいろな情報が入るようになり、集まった情報がさらにたくさんの企業・人を呼び込むようになったのです。そうした循環ができたことで、仕事は自然に増えていきましたね」(羅山氏)

プラスチックを熱で加熱し成形

工具の整理にも使える

コロナ対策商品を素早く生み出すなど

「開発体質」へ

V.formerを開発したことで、会社には新製品を開発するための素地ができあがったという。その象徴が、フェイスシールドをはじめとする「コロナ対策品」の生産である。

「ある日、医療現場でフェイスシールドが不足しているというニュースを見ました。これは大変だと思って調べてみると、当時市販されていたフェイスシールドは1枚2000円以上するものばかりだったのです。当社ならもっと安く提供できると思って製造を検討し始めました。

ヘッドギアを射出成形などで作ると、金型の製造だけで1カ月かかってしまいます。これでは間に合わないということで知恵を絞り、生み出したのがプラスチックを『折り紙』のように曲げ、ゴムを装着すればすぐに使えるフェイスシールドです。価格は他社の5分の1程度に抑えました。開発スタートから発売までは、たったの1週間でした。さらに、医療現場からのフィードバックを受け、発売後2週間で改良版を売り出したのです」(羅山氏)

これほどのスピード感で開発できたのは、V.formerの成功体験があったからだ。自分たちにはモノを作り、売る力があるという自信を社員たちが持っていたから、短期間での製品化ができたのである。

「現在は、飲食店などで使えるコロナ対策パーティションなど、さまざまな新製品に取り組んでいます。当社が、『新しいモノを開発する体質』に変わりつつあるのは確かですね。変わるきっかけはいくつかありましたが、道場への参加も、大きな転換点の1つだったのです。大切なことは、『行動すること』『行動することによってメンバーに良い作用を与えること』です。」(羅山氏)

V.formerのカラーバリエーション

大切なのは「行動すること」「行動することによって社員に良い作用を与える」と羅山社長はインタビュー中に何度もおっしゃっていました。自社ブランドで製品を出すという社長の事業化チャレンジ道場での経験が他の様々な大きな転換の契機とも結びつき、社員が新しい製品を開発するという変化につながっているというお話が印象的でした。(2020年9月取材)

文章/白谷 輝英

撮影/平山 諭

V.formerの使い方

道場修了後の取組み

卓上型プラスチック真空成形機が生む新たな市場

日本の自動車業界はもちろんのこと、IT、医療、さらにはエンターテインメントまで幅広い産業で活用されているプラスチック素材の真空成形技術。様々な分野で活用されているその製造機械に「卓上」という新たなコンセプトで勝負し、ヒット製品となったのが、株式会社ラヤマパックの卓上型真空成形機「V.former(ブイフォーマー)」だ。

販売開始から約10年、事業化チャレンジ道場に参加したことがきっかけで生まれたこの製品が、従来の工場向けから小規模事業者や個人事業者向け市場の開拓・浸透を経て、ユーザーが先導する形で新たな市場が形成されるという展開をみせている。

これまでにほぼすべての国内自動車メーカーに導入されたほか、最近では簡易な試作用途としてクリエイターが集うコワーキングスペースに置かれたり、有名パティシエの創作にも利用されるなど、その用途が思いの外に拡がりをみせているからだ。

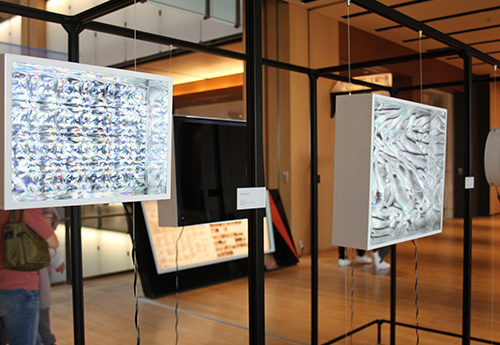

2024年10月東京ミッドタウンで、若手クリエイターたちが、「V.former」を活用した真空成形アート作品を展示すると知ったときは、「これだ、これ!こういうのをやってもらいたくて、この機械を作ったんだよ」と羅山能弘社長は唸った。

「僕が市場を作ることはできない。でも、真空成形ってやはり可能性がある。いま市場はシュリンク(縮小)していっているけれど、もっと簡単に、誰もが使えるようすれば、誰かが新しい市場を作ってくれる。そうすることで真空成形機業界自体も活性化され、生き延びていけると思っています。」(羅山社長)

「V.fomer」を活用した真空成形アート

会社経営に有用な視座の上げ下げという考え

取引先の状況に左右される「下請け」という立場への不安から、自ら新規事業を立ち上げるという発想に至るのはどの企業も同じ。ラヤマパックは、それが結果的に「V.former」の開発へと結びついたわけだが、同時に「売り方を知らない」という現実にも気付かされたという。

「今までは、お客様から言われたものを作れば良かったんです、言われた数を。いわば仕事を取ってくる力と仕事をこなす力があればよかった。だけど、売る力がないんですよ。つまりマーケティングのマの字も知らなかった。」(羅山社長)

そこで羅山社長がとった行動が、ユニークだ。

「V.former」が世に出た同じ2015年に、東京理科大学大学院でMOT(技術経営)を習得することを決断する。

「いみじくも社長がね、経営を学びに行くって・・。ちょっと恥ずかしかったんですよ。でも知らないんだからしょうがない。そして1週間で気づきました。僕がビリだって(笑)。でも、『V.former』を売るためにくらいついた。」と続ける。

一流企業の課長、部長クラスが集う同級生は約70人。そのなかで濃密な時間を過ごし、2年後に卒業するときには、「羅山さん、あなたがいちばん元を取ったよ。」と教授陣に言われたことを笑いながら振り返る。

在学中、いちばん印象に残ったのは、視野を拡げるだけでなく、視座の上げ下げをしなさいという教授からの言葉だった。

「上空100mから俯瞰する、しゃがみ込んで下からも見る、もしくは機械に潜り込んでみる、社員と語り合うっていうのもそうでしょう。今も、視座の上げ下げっていうのは意識しています。」(羅山社長)

2017年に羅山氏が大学院を卒業して以降、ラヤマパックは金型や射出成形を得意とする会社のM&Aを加速する。「プラスチックに関するワンストップ対応を実現する」として、技術・品質・営業の強化を図るとともに、2023年5月にはグループ5社をホールディングス化し、羅山社長が迅速な経営判断を行える体制とした。

この背景にも、大学院での学びがあったようだ。ゼミでは、自分といちばんかけ離れた分野を学ぼうと、「ファイナンス」を選択。まったく関係ない分野だと思っていたが、担当教授からは、ファイナンスの視点から自身の工場に関して論破されたという。

「ファイナンスの視点で会社をみることを教わりました。毎週、目から鱗が落ちる(笑)。ファイナンス用語のM&A、町工場用語では事業承継ということに対しても、ここで少しハードルが下がったような気がします。」(羅山社長)。

機械・場所・仕事があり、また人(社員)もいる。しかし、後継者がいない。これはなにもプラスチック包装業界に限ったことではなく、どのような中小企業にも起こり得る状況だ。「でも、他社の事業を承継するって怖いんですよ。どんな社員さんがいるか分からない、いくら決算書読んだって、全てが見られるわけじゃないから。やっぱり乗り出してみないと。」と語る羅山社長。最初は不安に思っていたが、社員の笑顔が増えていく体験をしたときに、「正しいことをすれば受け入れてもらえる」という確信を持ったという。

大学院へ通うことに決めた行動力、そのときの学びが、現在推し進めている他社の事業承継を礎とした事業拡張にもつながっていることは言うまでもない。

大学での学びを熱く語る羅山氏

プラスチック包装の正当な評価を求めて

「捨てられるプラスチックを加工していることに対する危機感はあります。海外ではLCA(ライフサイクルアセスメント)の研究が積極的に進められていて、どの素材、どのような形態がいちばん環境負荷が少ないのか、鉱物の採掘からリサイクル・リユースまで、多方面から取り組んでいます。しかし、「日本ではまだプラスチックは悪という報道が多い。」と危惧する羅山社長。「プラスチック包装には清潔感や安心感など、しっかりとした役割があるにも関わらず、きちんとした評価がされていない。その結果市場がシュリンクし、会社がシュリンクしていくことに対しては抗う(あらがう)つもり。」と続ける。その足がかりとなり得るのが、プラスチック成形分野におけるワンストップ対応の体制づくりであり、その広告塔としての役割を担ってきた「V.former」のさらなる認知だ。

しかし、事業として継続させて行くには、自然発生的なマーケット形成だけでなく、攻めの施策も必要になってくるもの。その点はどのように思っているのだろうか。

「コロナ禍で中断していましたが、『V.former』の北米進出を真剣に考えています。この機械をいろいろな角度で使える人が多いはず。もっと遊んでほしい(笑)。」(羅山社長)

ディスカバリーチャンネルの人気シリーズ「MythBusters」の司会者アダム・サヴェッジ自らが問い合わせてきて、自身のYouTubeチャンネル 『Tested』で「V.former」を使った実験をしたことでも勇気づけられたという。「爆発的に売れることはない。でもちょっとした売れ方が、日本の何十倍もあると思っています。」とマーケットの大きさにも期待している。

次なる一手を語る羅山氏

向こう岸からしか見えない景色

ラヤマパック本社のすぐ近くに、「具現化工場」という名の工場がある。法人・個人に限らず、何かを生み出したいと思う人々が集い、「V.former」やプラスチック成形関連機器を使って、様々なアイディアを「具現化」してもらおうという狙いだ。同社がチャレンジ道場で培ったものづくりのノウハウやマーケットインの考え方を、広く社会的にオープンにしつつ、ビジネスを共に進もう、というメッセージにもみえる。「人と同じことをするのが嫌い」という羅山社長だが、さまざまな夢が膨らんでいるようだ。

「石橋を叩いて渡るという言葉がありますが、多くの方が渡らない理由を探してしまいます。向こう岸に行けると思っているからこそ、叩き始めるはずです。危なかった、渡らなくて良かったで終わるのではなくて、違う道を探したり、浅瀬を探したり、あるいはイカダを作ってでも渡る。向こう岸から見える景色は、こちら側にいては見えません。」(羅山社長)

社長就任当初の中国進出で挫折感を味わい、しかし諦めず挑戦を続け、新規事業を立ち上げるに至ったその言葉は重い。

「いまや、『V.former』は当社にとって広告塔であり、社会とのインターフェースの位置づけです。家で例えれば、平屋の家に2階がポンと出来た感じ。目立つようになったし、会社のいろんなところに陽が当たるようになった。この製品の開発と同時に会社は上昇気流というか、正のスパイラルがはじまりました。この正のスパイラルを負のスパイラルに戻さないように、正のスパイラルがもっといろんな人を巻き込めるようになるというのが今後の経営のイメージです。」と語る羅山社長。

もうひとつ大切にしているのが、会社が評価され、その結果社員が評価されるということだという。

「お父さんの会社はすごい。お母さんの会社はすごい。お兄ちゃんの会社は面白いね!と言われるのが僕の理想。そのためにもっと面白いことを続けるつもりです。」(羅山社長)

モノづくりのその先をかたちにできる「具現化工場」

今までになかった卓上型プラスチック真空成形機事業を創出し、軌道にのせ、北米進出を予定するなど、さらなる挑戦を続けるラヤマパック。その次のテーマは「半導体とチョコレート」だそうです。本当に驚かされますが、確信があってはじめて言える言葉なのだろうと思います。「当初の目的を忘れないで進めば、事業の成功に関係なく、副次的なフィードバックも含め、向こう岸に渡る意味が必ずあります。成果が必ずそこにはあります。向こう岸に渡りましょう!と伝えたいです」。事業化チャレンジ道場へ参加される皆様へ、羅山社長からのメッセージです。(2024年9月取材)

文章/池田 雄悟

撮影/堀内 まさひろ

会社概要

| 参加者名 | 代表取締役社長 羅山能弘氏 管理部 劉 一氏 営業部 大久保 祐汰氏 |

|---|---|

| 経営者の参加 | あり |

| 資本金 | 1000万円 |

| TEL | 03-3695-6011 |

| FAX | 03-3695-6014 |

| URL | https://rayama.co.jp/ |